♫ »Yo-ho-ho und ‘ne Buddel voll Rum!« ♫

Das muss man schon so festhalten

Bei der Geschichte, die dieses Buch erzählt und bei allem, was in ihr steckt, hätte »McGlue« von Ottessa Moshfegh eigentlich fünf Sterne verdient. Dass ich das Buch »nur« mit vier Sternen bewerten kann, liegt schlicht daran, dass es für meinen persönlichen Geschmack nicht aggressiv genug erzählt war. Dabei ist dieses Buch sehr eindringlich und sehr düster, aber das Kernthema wird mir zu subtil angegangen. Das hat natürlich in gewisser Weise seinen Reiz und macht vielleicht das Quäntchen aus, das einen Roman zur Literatur macht, aber dennoch, ich hätte mir hier mehr direkte Konfrontation gewünscht.

Aber das passt faktisch gesehen nicht zur Figur, nicht zur Geschichte, nicht zum Motiv und zur Erzählperspektive von diesem Roman, insofern prallt hier einfach die Romanidee auf meine persönlichen Ansprüche und die passen in diesem Fall nicht so zusammen, dass es eine Gaudi wird. Nichtsdestotrotz ist der Roman großartig, das muss man von außen betrachtet so festhalten.

What shall we do with the drunken sailor …

Ja, was machen wir denn nun mit diesem betrunkenen Seemann McGlue. Besoffen bis unter die Haarspitzen zu so ziemlich jeder Zeit und Stunde. Und Tag für Tag eigentlich nur die nächste Flasche im Blick.

Fast schon klischee-psychologisch gibt es für das Trinken natürlich einen Grund. Trinken, vergessen, betäuben, verdrängen, nicht darüber nachdenken. McGlue will über so vieles nicht nachdenken, also trinkt er. Er fängt beizeiten damit an, und damit meine ich nicht früh am Tage, obwohl das auch zutrifft, sondern jung an Jahren. Als er mit 15 im wohlig-dusseligen Dahindämmern eines Rausches im Schnee zu erfrieren droht, rettet ihn ein Kerl, Johnson, vor dem sicheren Tod und wird zu McGlues bestem Freund. Unzertrennlich sind die beiden, schlagen sich gemeinsam durch, gehen zur See. Bis es plötzlich heißt, McGlue habe Johnson getötet. Bei einem Landgang auf Sansibar soll er ihn erstochen haben. Doch McGlue erinnert sich an nichts, er war wie immer voll wie eine Haubitze und ist es noch und bleibt es auch, bis er an Land in ein Gefängnis gesteckt wird.

Ausnüchertung

Dort wird McGlue zum scheinbar ersten Mal seit vielen Jahren wieder nüchtern. Als Leser spürt man die Veränderung, von seinen anfangs noch wirren und herumspringenden Gedanken werden die Erinnerungen immer fokussierter und konkreter. Doch durch die Ich-Erzählform bleibt man als Leser Sklave von McGlues kaputtem Oberstübchen.

Kalter Entzug, Halluzinationen, und Stück für Stück, ganz langsam, kehren die Erinnerungen zurück. Nur weiß selbst McGlue nicht, auf welche davon er sich verlassen kann. Als hätte der Alkohol in seinem Hirn doch zu großen Schaden angerichtet. Der und die Kopfverletzung, die er sich zugezogen hat, als er aus einem fahrenden Zug gesprungen ist, um nicht beim Schwarzfahren geschnappt zu werden. Ja, eine Kopfverletzung, eine schwere Kopfverletzung. Im Roman wird sie als gespaltener Schädel beschrieben, offenbar beim Aufprall auf die Schienen. Ich persönlich bin zwar bei der Vorstellung eines Menschen, der trotz gespaltenem Schädel noch – mehr oder weniger – munter durch die Straßen läuft, an die Grenzen meiner Vorstellungskraft gestoßen, aber gut, so hat jeder seine Beschränkungen und letztlich ist sicher alles eine Frage der Formulierung.

Was ist wahr?

»McGlue« offenbahrt im Laufe seiner kurzen Handlung auf knapp 140 Seiten ein Drama, das sich vorallem in der Figur McGlue abspielt. Und in seiner Freundschaft zu seinem Kameraden Johnson, in allem, was sein darf und was nicht, zwei sehr unterschiedliche Gestalten, die auf sehr verschiedene Art mit etwas umgehen, das sie nicht kennen wollen und die sich genau darin aber gleichen.

Im Jahre 1851 an der Ostküste der USA und auf hoher See im Indischen Ozean und im Süd-Pazifik unterwegs, fängt dieser Roman besonders die Atmosphäre, sein Umfeld und die Umstände seiner Zeit sehr gut ein. Dabei gibt es gar keine großartigen Landschafts- oder Szenenbeschreibungen, und trotzdem ist vom Knarren des Holzes auf dem Schiff über die kleinen Hafenspelunken bis zum alten New York alles so beschrieben, als könnte man es hören und riechen und schmecken, Salz, Sand, Dreck, Ruß, Rum und Stroh. Das ist schon ziemlich beeindruckend.

Wie der schlechte Atem eines alten Seebären

Wie schon eingangs erwähnt, hätte ich mir die Geschichte gerne etwas aggressiver erzählen lassen, hätte sie gerne etwas knackiger gehabt, etwas beißender. Es ist nun wirklich nicht so, dass Ottessa Moshfegh hier zart herangeht, das Buch hat den Biss und den schlechten Atem eines alten, rauen Seebären, aber mir war es stellenweise trotz der überschaubaren 140 Seiten zu langatmig. »Butter bei die Fische«, das wäre es gewesen. Doch das würde in diesem Roman durch die Ich-Perspektive nicht funktionieren.

Aber eines noch zum Schluss: Obwohl »McGlue« kein klassischer Abenteuerroman ist, spürt man beim Lesen diesen Hauch von Ferne und Weite und alten Geschichten, und das hat in jedem Fall seinen ganz besonderen Reiz.

Fazit: »McGlue« ist einer dieser Romane, die erst nachwirken müssen. Aber das kann dieser Roman sehr eindrucksvoll, auch wenn ich mir persönlich eine direktere Konfrontation mit dem Kernthema gewünscht hätte. Denn es ist ein ganzes Pulverfass, das in dieser Geschichte schlummert, ein trauriges Drama, das mit den wirren, alkoholgetränkten Gedanken McGlues dem Leser erzählt wird.

Bewertung: 4,0 Punkte = 4 Sterne

Stil: 5/5 | Idee: 5/5 | Umsetzung: 3/5 | Figuren: 4/5

Plot-Entwicklung: 3/5 | Tempo: 3/5 | Tiefe: 5/5

Komplexität: 4/5 | Lesespaß: 4/5 | Ø 4,00 Punkte

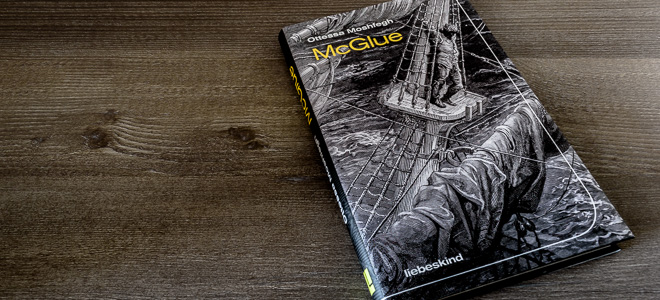

Ottessa Moshfegh – McGlue

Originalausgabe »McGlue« (2014)

aus dem Englischen übersetzt von Caroline Burger

August 2016 im Liebeskind Verlag

Gebundene Ausgabe | 144 Seiten | 16,00 EUR

Genre: Roman

Reihe: Einzelband

Schauplatz: USA

Pingback: Verlagsschau im August 20.17